皆さんこんにちは。

認知行動療法のカウンセリングを行なっている臨床心理士の菜月じゅんです。

今回は、下痢の原因について、わかりやすく解説していきたいと思います。

【下痢の原因】

下痢の原因について。

まずはそもそも下痢とは何なのかについて押さえておきましょう。

「下痢」とは、水分を多く含む排便を頻繁に行なう状態のことです。

健康的な大便の水分割合は約75%とされています。

一方、ひどい下痢のときの大便の水分割合は約95%とされています。

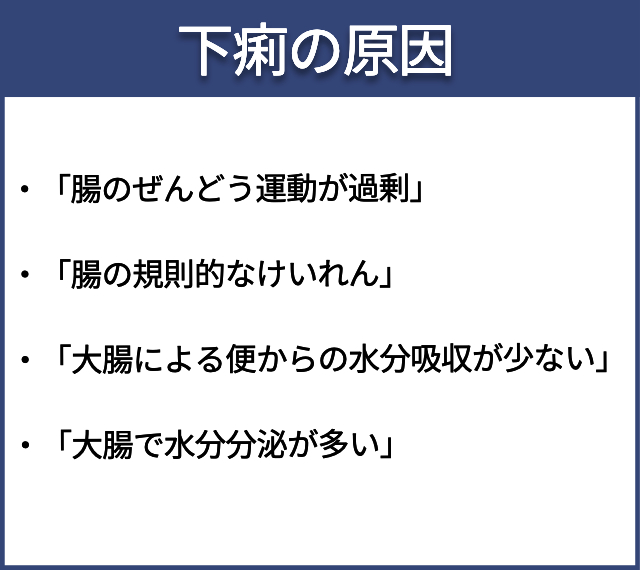

下痢とはそのようなものですが、下痢の原因としてはたとえば次のようなものがあると考えられています。

・「腸のぜんどう運動が過剰」

・「腸の規則的なけいれん」

・「大腸による便からの水分吸収が少ない」

・「大腸で水分分泌が多い」

たとえば以上のことが下痢の原因として考えられています。

それでは、下痢の原因について個別に詳しく見ていきましょう。

【腸のぜんどう運動が過剰】

腸のぜんどう運動が過剰なことについて。

下痢の原因の一つが、腸のぜんどう運動が過剰であることです。

腸のぜんどう運動が過剰になると、便が大腸を早く移動して水っぽいまま直腸に到達し、下痢に近づきます。

このように、下痢の原因の一つが、腸のぜんどう運動が過剰であることです。

【腸の規則的なけいれん】

腸の規則的なけいれんについて。

下痢の原因の一つが、腸の規則的なけいれんです。

腸の規則的なけいれんによって、便が大腸を早く移動して水っぽいまま直腸に到達し、下痢に近づきます。

このように、下痢の原因の一つが、腸の規則的なけいれんです。

【大腸による便からの水分吸収が少ない】

大腸による便からの水分吸収が少ないことについて。

下痢の原因の一つが、大腸による便からの水分吸収が少ないことです。

大腸による便からの水分吸収が少ないことによって、便の水分量が増えて、下痢に近づきます。

このように、下痢の原因の一つが、大腸による便からの水分吸収が少ないことです。

【大腸で水分分泌が多い】

大腸で水分分泌が多いことについて。

下痢の原因の一つが、大腸で水分分泌が多いことです。

大腸で水分分泌が多いことによって、便の水分量が増えて、下痢に近づきます。

このように、下痢の原因の一つが、大腸で水分分泌が多いことです。

以上のように、下痢の原因として「腸のぜんどう運動が過剰」「腸の規則的なけいれん」「大腸による便からの水分吸収が少ない」「大腸で水分分泌が多い」といったものがあると考えられています。

【下痢の原因につながる要因】

下痢の原因につながる要因について。

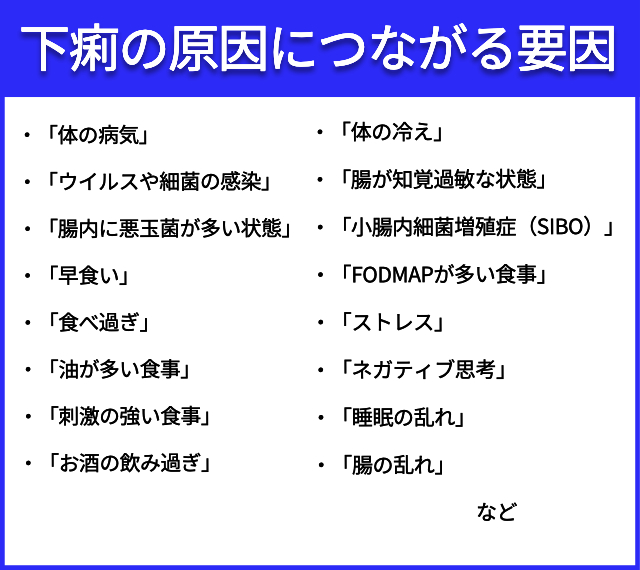

下痢の原因につながる様々な要因がありますが、たとえば次のような要因があると考えられます。

・「体の病気」

・「ウイルスや細菌の感染」

・「腸内に悪玉菌が多い状態」

・「早食い」

・「食べ過ぎ」

・「油が多い食事」

・「刺激の強い食事」

・「お酒の飲み過ぎ」

・「体の冷え」

・「腸が知覚過敏な状態」

・「小腸内細菌増殖症(SIBO)」

・「FODMAPが多い食事」

・「ストレス」

・「ネガティブ思考」

・「睡眠の乱れ」

・「腸の乱れ」

以上が、下痢の原因につながる要因として、たとえば考えられるものです。

それでは、下痢の原因につながる要因について個別に詳しく見ていきましょう。

【体の病気】

体の病気について。

下痢の原因につながる要因の一つとして、体の病気があると考えられています。

体の病気によって、腸内の水分が過剰になったり、ぜんどう運動が過剰になる場合があります。

そして、腸内の水分が過剰になったり、ぜんどう運動が過剰になると、下痢に近づきます。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、体の病気があると考えられています。

【ウイルスや細菌の感染】

ウイルスや細菌の感染について。

下痢の原因につながる要因の一つとして、ウイルスや細菌の感染があると考えられています。

ウイルスや細菌の感染によって、腸内の水分が過剰になったり、ぜんどう運動が過剰になります。

そして、腸内の水分が過剰になったり、ぜんどう運動が過剰になると、下痢に近づきます。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、ウイルスや細菌の感染があると考えられています。

【腸内に悪玉菌が多い状態】

腸内に悪玉菌が多い状態について。

下痢の原因につながる要因の一つとして、腸内に悪玉菌が多い状態があると考えられています。

腸内に悪玉菌が多い状態になると、毒素を便として外に出すために、ぜんどう運動が過剰になります。

そして、ぜんどう運動が過剰になると、下痢に近づきます。

腸内に悪玉菌が多い状態による下痢の具体例としてはたとえば、肉をかなり食べまくって、過剰なたんぱく質を摂りすぎると、悪玉菌のエサとなって悪玉菌が増えたりします。

そして、そのように腸内に悪玉菌が多い状態になると、毒素を便として外に出すために、ぜんどう運動が過剰になり、下痢に近づきます。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、腸内に悪玉菌が多い状態があると考えられています。

【早食い】

早食いについて。

下痢の原因につながる要因の一つとして、早食いがあると考えられています。

早食いによって、消化不良になり、腸を刺激して、ぜんどう運動が過剰になります。

そして、ぜんどう運動が過剰になると、下痢に近づきます。

たとえば、勤務日のお昼に定食屋に行ったけど料理がなかなかこなくて、次の仕事の予定も迫っていて、定食を早食いしてお店を出る、ということがあったりするとします。

そうすると、消化不良になって、腸を刺激して、ぜんどう運動が過剰になって下痢になることがあるということです。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、早食いがあると考えられています。

【食べ過ぎ】

食べ過ぎについて。

下痢の原因につながる要因の一つとして、食べ過ぎがあると考えられています。

食べ過ぎによって、消化不良になり、腸を刺激して、ぜんどう運動が過剰になります。

そして、ぜんどう運動が過剰になると、下痢に近づきます。

たとえば、残業してから帰宅して、空腹やストレスからお弁当や肉やお菓子を食べすぎたとします。

そうすると、消化不良になり、腸を刺激して、ぜんどう運動が過剰になって、下痢になることがあるということです。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、食べ過ぎがあると考えられています。

【油が多い食事】

油が多い食事について。

下痢の原因につながる要因の一つとして、油が多い食事があると考えられています。

油が多い食事によって、消化不良になり、腸を刺激して、ぜんどう運動が過剰になります。

そして、ぜんどう運動が過剰になると、下痢に近づきます。

たとえば、油が多いてんぷら、とんかつ、からあげ、フライドチキン、フライドポテト、スナック菓子、洋菓子などたくさん食べたとします。

そうすると、消化不良になり、腸を刺激して、ぜんどう運動が過剰になって、下痢になることがあるということです。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、油が多い食事があると考えられています。

【刺激の強い食事】

刺激の強い食事について。

下痢の原因につながる要因の一つとして、刺激の強い食事があると考えられています。

刺激の強い食事によって、消化不良になり、腸を刺激して、ぜんどう運動が過剰になります。

そして、ぜんどう運動が過剰になると、下痢に近づきます。

たとえば、刺激が多い辛いもの、コーヒー、お酒、炭酸飲料などをたくさん摂取したとします。

そうすると、消化不良になり、腸を刺激して、ぜんどう運動が過剰になって、下痢になることがあるということです。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、刺激の強い食事があると考えられています。

【お酒の飲み過ぎ】

お酒の飲み過ぎについて。

下痢の原因につながる要因の一つとして、お酒の飲み過ぎがあると考えられています。

お酒の飲み過ぎによって、消化不良になり、腸を刺激して、ぜんどう運動が過剰になります。

そして、ぜんどう運動が過剰になると、下痢に近づきます。

たとえば、居酒屋でお酒を10杯飲むなどお酒を飲みすぎたとします。

そうすると、消化不良になり、腸を刺激して、ぜんどう運動が過剰になって、下痢になることがあるということです。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、お酒の飲み過ぎがあると考えられています。

【体の冷え】

体の冷えについて。

下痢の原因につながる要因の一つとして、体の冷えがあると考えられています。

体の冷えによって、腸を刺激して、ぜんどう運動が過剰になります。

そして、ぜんどう運動が過剰になると、下痢に近づきます。

たとえば、寒い日に薄着で過ごしたりして体が冷えたとします。

そうすると、消化不良になり、腸を刺激して、ぜんどう運動が過剰になって、下痢になることがあるということです。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、体の冷えがあると考えられています。

【腸が知覚過敏な状態】

腸が知覚過敏な状態について。

下痢の原因につながる要因の一つとして、腸が知覚過敏な状態であることが考えられています。

腸が知覚過敏な状態であることによって、腸の乱れによるストレスを感じやすく、ぜんどう運動が過剰になったり、腸の規則的なけいれんにつながります。

そして、ぜんどう運動が過剰になったり、腸の規則的なけいれんがあることによって、下痢に近づきます。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、腸が知覚過敏な状態であることが考えられています。

【小腸内細菌増殖症(SIBO)】

小腸内細菌増殖症(SIBO)について。

下痢の原因につながる要因の一つとして、小腸内細菌増殖症(SIBO)があると考えられています。

小腸内細菌増殖症(SIBO)によって、小腸が刺激されやすく、ぜんどう運動が過剰になりやすいです。

そして、ぜんどう運動が過剰になると、下痢に近づきます。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、小腸内細菌増殖症(SIBO)があると考えられています。

【FODMAPが多い食事】

FODMAPが多い食事について。

下痢の原因につながる要因の一つとして、FODMAPが多い食事があると考えられています。

FODMAPが多い食事によって、IBSやSIBOの人は小腸が刺激されて、ぜんどう運動が過剰になります。

そして、ぜんどう運動が過剰になると、下痢に近づきます。

たとえば、FODMAPが多い食材であるニンニクやタマネギをある程度食べたとします。

そうすると、IBSやSIBOの人は小腸が刺激されて、ぜんどう運動が過剰になって、下痢になることがあるということです。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、FODMAPが多い食事があると考えられています。

【ストレス】

ストレスについて。

下痢の原因につながる要因の一つとして、ストレスがあると考えられています。

ストレスが発生することによって、そのストレスを緩和する反動でぜんどう運動が過剰になったり、腸の規則的なけいれんにつながったり、消化不良によって腸を刺激してぜんどう運動が過剰になります。

そして、ぜんどう運動が過剰になったり、腸が規則的にけいれんしたりすると、下痢に近づきます。

たとえば、仕事で理不尽に怒られたけど我慢するなどストレスが発生したとします。

そうすると、そのストレスを緩和する反動でぜんどう運動が過剰になって、腸の規則的なけいれんにつながり、消化不良によって腸を刺激してぜんどう運動が過剰になり、下痢になることがあるということです。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、ストレスがあると考えられています。

【ネガティブ思考】

ネガティブ思考について。

下痢の原因につながる要因の一つとして、ネガティブ思考があると考えられています。

ネガティブ思考によって、ストレスを感じて、ぜんどう運動が過剰になったり、腸の規則的なけいれんにつながります。

そして、ぜんどう運動が過剰になったり、腸が規則的にけいれんしたりすると、下痢に近づきます。

たとえば、仕事でミスをしたときに「私はダメ人間だ」とネガティブに考えたとします。

そうすると、ストレスを感じて、ぜんどう運動が過剰になり、腸の規則的なけいれんにつながり、下痢になることがあるということです。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、ネガティブ思考があると考えられています。

【睡眠の乱れ】

睡眠の乱れについて。

下痢の原因につながる要因の一つとして、睡眠の乱れがあると考えられています。

睡眠の乱れによって、自律神経が乱れて、ぜんどう運動が過剰になったり、腸の規則的なけいれんにつながります。

そして、ぜんどう運動が過剰になったり、腸が規則的にけいれんしたりすると、下痢に近づきます。

たとえば、夜に動画を見すぎて寝るのが3時になり、眠りも浅くて途中で目が覚めたりすることがあって睡眠が乱れていたとします。

そうすると、自律神経が乱れて、ぜんどう運動が過剰になり、腸の規則的なけいれんにつながり、下痢になることがあるということです。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、睡眠の乱れがあると考えられています。

【腸の乱れ】

腸の乱れについて。

下痢の原因につながる要因の一つとして、腸の乱れがあると考えられています。

腸の乱れによって、ストレスを感じて、ぜんどう運動が過剰になったり、腸の規則的なけいれんにつながります。

そして、ぜんどう運動が過剰になったり、腸が規則的にけいれんしたりすると、下痢に近づきます。

たとえば、しばらく下痢が続いていたりして、腸が乱れているとします。

そうすると、ストレスを感じて、ぜんどう運動が過剰になり、腸の規則的なけいれんにつながり、下痢になることがあるということです。

このように、下痢の原因につながる要因の一つとして、腸の乱れがあると考えられています。

以上のように、下痢の原因につながる要因には様々なものがあります。

【まとめ】

今回の話のまとめです。

・下痢の原因として、たとえば「腸のぜんどう運動が過剰」「腸の規則的なけいれん」「大腸による便からの水分吸収が少ない」「大腸で水分分泌が多い」といったものがあると考えられています。

・下痢の原因につながる要因として、たとえば「体の病気」「ウイルスや細菌の感染」「腸内に悪玉菌が多い状態」「早食い」「食べ過ぎ」「油が多い食事」「刺激の強い食事」「お酒の飲み過ぎ」「体の冷え」「腸が知覚過敏な状態」「小腸内細菌増殖症(SIBO)」「FODMAPが多い食事」「ストレス」「ネガティブ思考」「睡眠の乱れ」「腸の乱れ」などがあると考えられています。

今回は、下痢の原因について、わかりやすく解説させて頂きました。

YouTubeでは他にも役に立つ色々な動画を上げていますので良かったら見ていって下さい。

高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。

認知行動療法のカウンセリングを行なっている臨床心理士の菜月じゅんでした。

それではまた。