皆さんこんにちは。

認知行動療法のカウンセリングを行なっている臨床心理士の菜月じゅんです。

今回は、下痢の改善方法について、わかりやすく解説していきたいと思います。

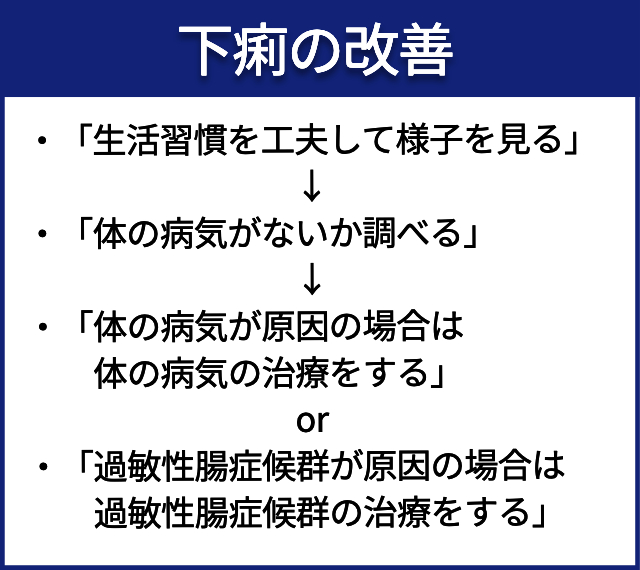

【下痢の改善】

下痢の改善について。

下痢の改善にあたっては、たとえば次のようなプロセスが考えられます。

・「生活習慣を工夫して様子を見る」

・「体の病気がないか調べる」

・「体の病気が原因の場合は体の病気の治療をする」

・「過敏性腸症候群が原因の場合は過敏性腸症候群の治療をする」

たとえば以上のことが下痢の改善のプロセスとして考えられます。

それでは、下痢の改善のプロセスを個別に見ていきましょう。

【生活習慣を工夫して様子を見る】

生活習慣を工夫して様子を見ることについて。

下痢の改善プロセスとして初めに、生活習慣を工夫して様子を見ることは良いかもしれません。

下痢の改善のための生活習慣の工夫としては、たとえば次のようなものが考えられています。

・「しっかり噛んで食べる」

・「腹八分目に食べる」

・「油が少なめの食事をする」

・「刺激物が少なめの食事をする」

・「お酒を飲む場合は少しだけ飲む」

・「腸内環境を整える食事をする」

・「体を温かくする」

たとえば以上のことが下痢の改善のための生活習慣の工夫として考えられます。

それでは、下痢の改善のための生活習慣の工夫について個別に見ていきましょう。

【しっかり噛んで食べる】

しっかり噛んで食べることについて。

下痢の改善のための生活習慣の工夫の一つは、しっかり噛んで食べることです。

しっかり噛んで食べることによって、消化が良くなります。

そして、消化が良くなると、ぜんどう運動が正常に近づきます。

つまり、しっかり噛んで食べることによって、消化が良くなり、ぜんどう運動が正常に近づき、下痢が改善する可能性があるということです。

【腹八分目に食べる】

腹八分目に食べることについて。

下痢の改善のための生活習慣の工夫の一つは、腹八分目に食べることです。

腹八分目に食べると、消化が良くなります。

そして、消化が良くなると、ぜんどう運動が正常に近づきます。

つまり、腹八分目に食べることによって、消化が良くなり、ぜんどう運動が正常に近づき、下痢が改善する可能性があるということです。

腹八分目に食べるコツとしては、テレビやスマホを消して食事に集中することは良いかもしれません。

テレビやスマホを見ていると、無意識で食事をしてしまい、あまり噛まないで食べてしまう為、満腹を感じるのが遅くなり、少し食べ過ぎてしまうかもしれません。

その為、テレビやスマホを消して食事に集中すると、よく噛んで食べることができて、腹八分目になりやすいと考えられます。

【油が少なめの食事をする】

油が少なめの食事をすることについて。

下痢の改善のための生活習慣の工夫の一つは、油が少なめの食事をすることです。

油が少なめの食事をすることによって、消化が良くなります。

そして、消化が良くなると、ぜんどう運動が正常に近づきます。

つまり、油が少なめの食事をすることによって、消化が良くなり、ぜんどう運動が正常に近づき、下痢が改善する可能性があるということです。

油が多い食べ物としては、たとえば、てんぷら、とんかつ、からあげ、フライドチキン、フライドポテト、スナック菓子、洋菓子などがあります。

このような油が多い食べ物をたくさん食べすぎないようにすることが下痢の改善に役立つ可能性があるということです。

少な目の油でもおいしく食べるコツとしてはたとえば、油で揚げたり、焼いたりして食べるのではなく、ゆでて食べたり、生で食べるといった食べ方は役立つ場合があるかもしれません。

ゆでて食べる場合や生で食べる場合は油を使わない為、油を抑えることができそうですよね。

【刺激物が少なめの食事をする】

刺激物が少なめの食事をすることについて。

下痢の改善のための生活習慣の工夫の一つは、刺激物が少なめの食事をすることです。

刺激物が少なめの食事をすることによって、消化が良くなります。

そして、消化が良くなると、ぜんどう運動が正常に近づきます。

つまり、刺激物が少なめの食事をすることによって、消化が良くなり、ぜんどう運動が正常に近づき、下痢が改善する可能性があるということです。

刺激が多い食べ物としては、たとえば、辛いもの、コーヒー、お酒、炭酸飲料などがあります。

辛いもの、コーヒー、お酒、炭酸飲料を飲食したいときもあると思いますが、それらの食べすぎ飲みすぎは気を付けると良いかもしれません。

【お酒を飲む場合は少しだけ飲む】

お酒を飲む場合は少しだけ飲むことについて。

下痢の改善のための生活習慣の工夫の一つは、お酒を飲む場合は少しだけ飲むことです。

お酒を飲む場合は少しだけ飲むようにすることによって、お酒の飲みすぎで消化が悪くなるということが減ります。

お酒の飲みすぎで消化が悪くなることが減ると、ぜんどう運動が正常に近づきます。

つまり、お酒を飲む場合は少しだけ飲むようにすることによって、お酒の飲みすぎで消化が悪くなるということが減り、ぜんどう運動が正常に近づき、下痢が改善する可能性があるということです。

【腸内環境を整える食事をする】

腸内環境を整える食事をすることについて。

下痢の改善のための生活習慣の工夫の一つは、腸内環境を整える食事をすることです。

腸内環境を整える食事をすることによって、善玉菌の割合が高くなります。

そして、善玉菌の割合が高くなると、ぜんどう運動が正常に近づきます。

つまり、腸内環境を整える食事をすることによって、善玉菌の割合が高くなり、ぜんどう運動が正常に近づき、下痢が改善する可能性があるということです。

腸内環境を整える食べ物は、たとえば、みそ、おくら、しゃけ、バナナなどがあります。

ちなみに、ヨーグルトは乳糖不耐症の人や、FODMAPを食べて症状が出る人には合わない可能性があるので、必ずしも腸内環境にプラスにはなりません。

乳糖不耐症やFODMAPなどを考慮しても、みそ、おくら、しゃけ、バナナあたりは腸内環境にプラスに働く可能性が高いと考えられるので、おすすめかもしれません。

【体を温かくする】

体を温かくすることについて。

下痢の改善のための生活習慣の工夫の一つは、体を温かくすることです。

体を温かくすることによって、腸への刺激が減ります。

そして、腸への刺激が減ると、ぜんどう運動が正常に近づきます。

つまり、体を温かくすることによって、腸への刺激が減り、ぜんどう運動が正常に近づき、下痢が改善する可能性があるということです。

体を温かくするには、服を着こむことが方法として考えられます。

たとえば、腹巻をつけたり、靴下をはいたりといったことですね。

一方、運動や入浴も体を温めるには良いかもしれませんが、一時的に上がった体温も2時間程度でまた元の体温に戻ります。

その為、長い時間、体を温める方法としては運動や入浴は微妙かもしれません。

体を持続的に温めるなら、服を着こむことが良いかもしれません。

そして、以上のように、下痢の改善のための生活習慣の工夫としては「しっかり噛んで食べる」「腹八分目に食べる」「油が少なめの食事をする」「刺激物が少なめの食事をする」「お酒を飲む場合は少しだけ飲む」「腸内環境を整える食事する」「体を温かくする」といったことが、たとえば考えられます。

【体の病気がないか調べる】

体の病気がないか調べることについて。

生活習慣を工夫して様子を見ても下痢が改善してこないこともあり得ます。

もしかすると、体の病気が原因で下痢が続いている可能性もあります。

その為、次の下痢の改善プロセスとして、体の病気がないか調べるといったことが考えられます。

下痢につながるような体の病気がないか調べるには、病院の消化器科での診察や検査を受けるという方法があります。

そのようにして、体の病気がないか調べます。

【体の病気が原因の場合】

体の病気が原因の場合について。

長く続く下痢が体の病気が原因によるものの場合は、医師の判断に従って体の病気の治療を行なっていってください。

【過敏性腸症候群が原因の場合】

過敏性腸症候群が原因の場合について。

長く続く下痢が過敏性腸症候群が原因によるものの場合は、改善のために次のような対応があります。

・「睡眠改善」

・「食事療法」

・「薬物療法」

・「心理療法」

たとえば以上が過敏性腸症候群への対応として考えられているものです。

睡眠改善は、下痢につながる自律神経の乱れを整えるために大事なことだとされています。

過敏性腸症候群の人は発酵性の糖質を食べると下痢になる可能性がある為、食事療法で食事内容を整えることも大事だとされます。

薬物療法では、腸内環境を改善する薬や、腸の動きを改善する薬などを使って、下痢を改善させていきます。

心理療法では、主に認知行動療法という心理療法を用いて自律神経を整えたり、下痢につながる心理的な不安やストレスを改善していきます。

睡眠改善、食事療法、薬物療法、心理療法のそれぞれの詳しい内容は、別の記事や別の動画で解説をします。

【まとめ】

今回の話のまとめです。

・下痢の改善プロセスとして「生活習慣を工夫して様子を見る」「体の病気がないか調べる」「体の病気が原因の場合は体の病気の治療をする」「過敏性腸症候群が原因の場合は過敏性腸症候群の治療をする」といったものがあります。

・下痢の改善のための生活習慣の工夫として「しっかり噛んで食べる」「腹八分目に食べる」「油が少なめの食事をする」「刺激物が少なめの食事をする」「お酒を飲む場合は少しだけ飲む」「腸内環境を整える食事をする」「体を温かくする」といったものがあります。

・下痢型の過敏性腸症候群の改善の方法として「睡眠改善」「食事療法」「薬物療法」「心理療法」などがあります。

今回は、下痢の改善方法について、わかりやすく解説させて頂きました。

YouTubeでは他にも役に立つ色々な動画を上げていますので良かったら見ていって下さい。

高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。

認知行動療法のカウンセリングを行なっている臨床心理士の菜月じゅんでした。

それではまた。